Que algo sea casi imposible no significa que no

pueda suceder. Y si no, que se lo digan a Indalecio.

Indalecio

buscó algún diminutivo toda la vida para ocultar su nombre completo, pero Inda

no cuajó y Lecio jamás fue una opción. Hacer referencia a la incomodidad que le

provocaba su nombre quizás pueda parecer prescindible para esta historia, pero

igual que cada idioma lleva detrás una cultura, cada nombre lleva detrás su

fortuna o sus infortunios.

Indalecio

llevaba meses preparando el salto. Las simulaciones del ordenador no dejaban

lugar a la duda, los cálculos estaban bien realizados y pocos imprevistos

podían modificar la trayectoria y la velocidad de caída. Barajó muchas

alternativas sabiendo que jamás podría abarcar todas. Al menos estudió las más

probables y alguna de las descabelladas: un vendaval espontáneo, algún ave de

mayor envergadura que los gorriones y las palomas que habitaban el barrio… El

único escollo, el vértigo a las alturas, lo había reducido a un miedo

controlable gracias a un entrenamiento concienzudo en las azoteas de los

edificios más altos de la ciudad. Nada podía fallar y con esa tranquilidad se

enfrentaba a la fecha elegida para saltar al vacío.

E

inexorablemente el día llegó. No cambió su rutina diaria hasta la hora convenida.

No había motivos para hacerlo. Nadie sospechó lo que Indalecio se disponía

hacer, así que la noticia posterior sería toda una sorpresa para todos los que

le conocían.

Llegada

la hora Indalecio abrió la ventana, con agilidad se subió al alféizar y sin

pensárselo demasiado se dejó caer.

Hasta

el piso décimo tercero todo iba bien. Según lo previsto, la cuerda de tender

repleta de sábanas, como cada jueves a las cuatro de la tarde, amortiguó la

primera fase de la caída provocando la deceleración necesaria para que el plan

se desarrollara sin complicaciones.

Ahora

venía previsiblemente lo más complicado. Entre el décimo tercero y el quinto

piso supuestamente no habría más obstáculo que el aire calmo de aquella tarde

tranquila de verano. La postura de vuelo era clave e Indalecio la logró rápidamente

tras recomponerse del encuentro con la cuerda y las sábanas.

Enseguida

aparecieron las macetas frondosas de la vecina del quinto, que había logrado un

ecosistema verde con loro incluido en un bloque en el que primaban los cactus y

las plantas de mentira. Indalecio frenó todo lo que pudo la caída aferrándose

al ramaje y provocándose la dislocación de hombros y codos prevista,

dislocaciones que no dolieron mucho más que la fractura de radio y la fisura de

tibia que le provocó el topetazo anterior con las sábanas y un inoportuno tubo

de desagüe a la altura del séptimo que hasta el día anterior no constaba como

protuberancia estructural de la fachada.

Dolorido,

pero satisfecho por la eficacia de sus cálculos pese al imprevisto del séptimo,

se dispuso a afrontar la última parte del descenso, relajado pues ya había

pasado lo peor.

Pero

lo peor estaba por llegar y lo descubrió cuando miró hacia abajo y comprobó que

el del bar procedía a cerrar el toldo con velocidad de marino experto plegando

la vela mayor ante una tempestad sorpresiva. El toldo era imprescindible para

que todo saliera bien, ya que debería de ejercer de manta paracaídas como las

que usan los bomberos, y por su ligera inclinación debería hacerle rodar y caer

mansamente a los pies de Fuencisla justo en el momento en el que ella salía cada

día del bar camino de su casa acabada su jornada laboral entre fogones. Allí,

magullado, por supuesto, nuevamente le declararía su amor y esta vez ella no

tendría más remedio que aceptar esa ofrenda caída del cielo.

Fuencisla,

que después de probar con Fuencis, con Fuen y con Cisla decidió apechugar con

su nombre entero con todo el orgullo del que fue capaz, ignoraba a Indalecio

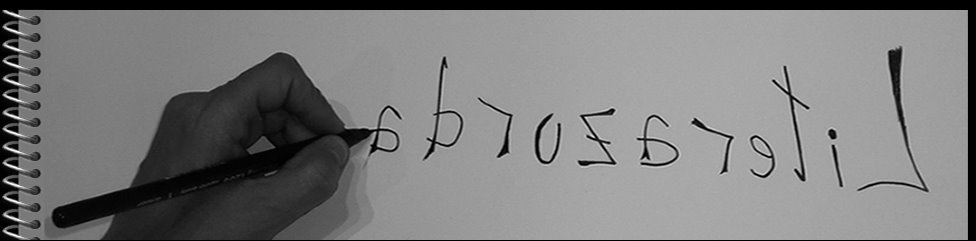

sin pudor, con escarnio, diría yo. Indalecio, enamorado hasta las trancas, le

prometió que ya que ella no lo haría, él sí que caería rendido a sus pies, con

una literalidad nunca jamás vista.

Sin

toldo, Indalecio se precipitó a plomo contra la acera. Lo suyo no era la

improvisación y no supo cómo acomodar su cuerpo para que el choque fuera lo

menos agresivo posible, y el aleteo desbocado lo único que provocó es que el

aterrizaje fuera mortal y sin puntilla.

Indalecio

el Suicida, que así pasó a ser conocido en la vecindad, murió sin saber que

Fuencisla ese día no salió de casa aquejada por una rara gripe veraniega.

Tampoco llegó a saber que, a cambio, cayó a los pies de Rosalinda, más conocida

como Rosa porque de Linda tenía poco, mujer que le persiguió toda la vida y a

la que Indalecio repudió con más fiereza de lo que la propia Fuencisla había

hecho con él mismo. Que algo sea casi imposible no significa que no pueda

suceder y Rosalinda, desde entonces, va diciendo por ahí que es su viuda.

2 comentarios:

ajjajaj, esto es el colmo!

Gracias por hacerme reír...

Complicados que somos los humanos , al que quieres no te quiere, al que no quieres te quiere y si encima son Inda Fue Rosa ya tenemos el ramo completo.

Publicar un comentario